小泉進次郎議員が国会で「営業利益500%の米の大手卸売業者がいる」と発言し、話題になっています。

社名は明かされなかったものの、「それってどこの企業?」「誰が米価高騰で儲けてるの?」とネット上では注目が集まっています。

この記事では、小泉進次郎氏が指摘した“大手米卸売業者”がどこなのか、営業利益500%の背景や候補企業について調査していきます。

小泉進次郎が指摘した大手米卸売業者はどこ?営業利益500%の“黒幕企業”を調査!

「社名は言いませんけど…営業利益500%の米の大手卸がいるんです」

──って、小泉進次郎さんが国会でブッ込んだこの発言、めちゃくちゃ気になりません?

6月4日の衆議院・農林水産委員会での発言だったんですが、SNSではすでに「それどこ?」「名前出せない理由ってなに?」と騒ぎに。

たしかに、最近お米めっちゃ高くなってるのに、農家さんは「全然儲かってない」って嘆いてる。

そんな中で、“誰かが裏でガッツリ儲けてる説”が出てきたら…そりゃ気になりますよね。

社名を公開すべきでしょ

— けんじ (@MidDKeGNYowXsz7) June 5, 2025

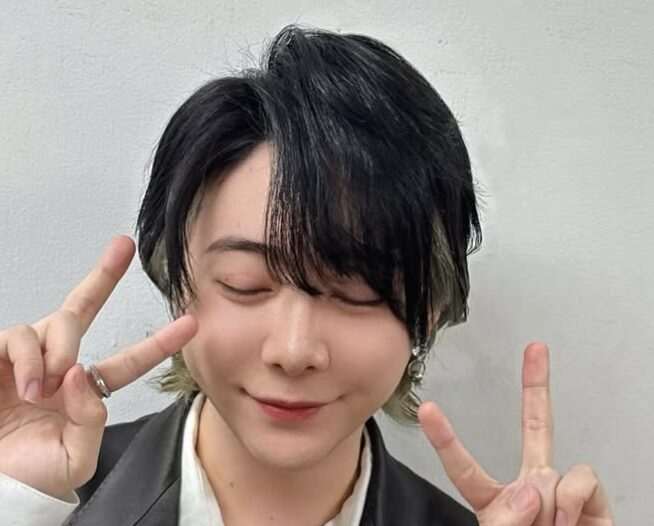

小泉進次郎。

— Amitani_Kenichi (@AmitaniKenichi) June 5, 2025

農林水産委員会で、

「社名は言いませんけど、米の卸売の大手の売上高、営業利益を見ますと、営業利益はなんと対前年比500%くらいです」

と発言した報道。本当に言ったのか?

企業探ししている人が多い。

少し前に決算発表で話題になった会社かな?

おそらく、そうだ。

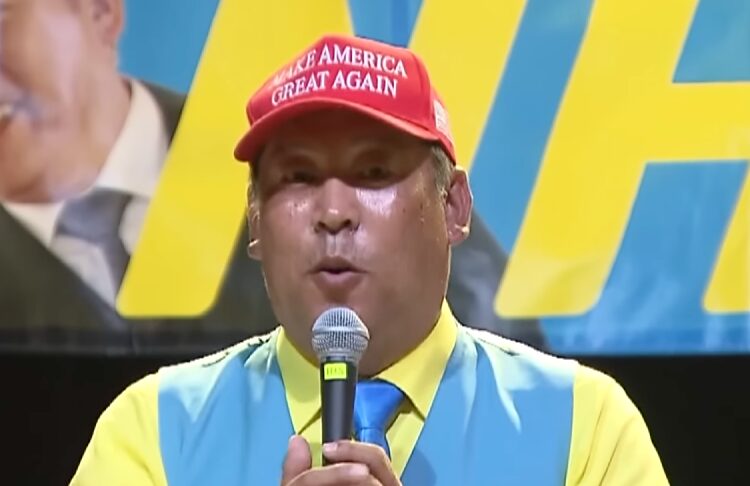

小泉農水相

— Joker (@rabbit_eye32) June 5, 2025

「社名は言いませんけど、米の卸売の大手の売上高、営業利益を見ますと、営業利益はなんと対前年比500%くらいです」

この情報化時代ならここまで言えば社名はすぐにわかる。とうとうメスを入れてきたか🤔#コメ問題 #備蓄米

というわけで今回は、進次郎さんが指摘した「営業利益500%の大手米卸売業者」って一体どこなのか?

実際の企業情報やネットの声をもとに、徹底調査してみました!

営業利益500%の“大手米卸業者”はどこ?

じゃあその会社、どこ?

候補として名前が挙がっているのがこちらです👇

- 株式会社神明(業界最大手の米卸。コンビニや外食向けに出荷)

- 全農(JAグループ)関連企業(全国の米を扱う巨大ネットワーク)

- ほかにホクレン、兼弥産業なども有力

結論、どこか断定はできないけど…怪しい企業はある

今のところ、「うちが500%儲かってます」なんて名乗り出てる会社はありません。

たとえば神明なんかは有名ですが、非上場企業なので利益の詳細は公開されていません。

でも、進次郎さんが国会でわざわざ発言したってことは、それなりに“内部の数字”を掴んでる可能性は高いですよね。

しかも「社名は言いませんけど…」って、もう匂わせがすごい(笑)

米の流通を握る上位企業の中にその“黒幕”がいる可能性は十分ありそうです。

でも…営業利益500%って本当にありえるの?

正直、これが本当なら異常なレベルです。

米卸業界では、営業利益10%でも「めっちゃ好調」って言われる世界。

500%なんて、ちょっと信じがたい数字ですよね。

とはいえ、ありえなくもない状況はあります👇

- 安く仕入れた在庫を、米価高騰のタイミングで一気に売った

- コストを極限まで抑えて、“タイミング勝ち”した企業が存在する

一部の企業だけがうまく儲けて、生産者は苦しみ、消費者は高いお米を買わされる──

そんな「一人勝ち」構造があったとしたら、やっぱりどこかで歪みが出ますよね。

米を作る農家さんたちの努力をちゃんと守れる仕組みじゃないと、おかしい!

今回の進次郎発言が、その“歪み”に光を当てるきっかけになるかもしれません。

ネットでは「企業名を出すべき」の声も

平成の米騒動も公然のフェイクだった。米流通はブラックボックスが多すぎる。

— NewDream903 (@dream903) June 5, 2025

小泉進次郎大臣「社名言いませんけど米の大手卸売業者の営業利益500%ですよ」国会で公表→この高騰は異常、ブラックボックス指摘ある「よく!お考え頂きたい」(デイリースポーツ)https://t.co/XqPrX91nTK

進次郎さんの「営業利益500%」発言に、ネットは即反応!

もうSNSも掲示板もザワザワ状態です。

特にX(旧Twitter)では、ニュース記事を引用してコメントしてる人がめちゃくちゃ多くて、

「どこの企業のこと?」「これマジでヤバくない?」と拡散が止まりません。

「名前言ってくれなきゃ意味ないでしょ!」

「米農家は苦しんでるのに、誰が500%も儲けてんの?」

「また利権。ほんと日本ってこういうとこ変わんないよな」

「消費者も農家も損してるのに、儲けてる企業がいる?そりゃ怒るよ」

「進次郎、今回はいいとこ突いたと思う。名前出してくれたらもっとよかったけど」

怒り・疑問・皮肉…いろんな声が飛び交っていますが、共通してるのは「その企業、ハッキリしてほしい」という想い。

米の値段が上がって苦しいのは、農家だけじゃなくて私たち消費者も同じ。

だからこそ、誰が“裏で儲けてるのか”が見えない状況に、不満が集中してるわけです。

進次郎さんが火をつけたこの話題、今後もっと注目が集まりそうです。

なぜ米価はこんなに高騰しているのか?

最近、スーパーでも「米、高くなったな…」と感じてる人、多いと思います。

実際、ここ数年で米の価格はじわじわ、でも確実に上がってきています。

背景にはいくつかの要因がありまして👇

理由1:収穫量の減少

ここ最近、猛暑や大雨、台風などの異常気象が増えていて、お米の育ちが悪くなっています。

さらに、生産者の高齢化も深刻で、「もう田んぼはやめるよ」って農家さんが年々増加。

若い人がなかなか農業を継がないこともあって、お米を作る人自体が減ってきてるんです。

結果的に、お米の“供給量”がじわじわと減少中…そりゃ価格も上がりますよね。

理由2:流通コストの増加

お米って作ったあと、各地に運ばれてお店に並ぶわけですが、その“運ぶコスト”がかなり上がってきています。

ガソリン代はもちろん、人件費もじわじわ上がっていて、運送業者の負担が大きくなってるんです。

さらに、「2024年問題」っていう、トラック運転手の働き方改革の影響もじわっと出てきていて、配送の効率が下がったり、人手不足になったりして、全体的にコスト増につながってると言われています。

理由3:業界内の“ブラックボックス”構造

お米の価格って、生産者 → 卸売業者 → 小売店 → 消費者って流れで決まっていくんですが、その途中で「誰がどれだけ儲けてるのか」が、正直よくわからないんです。

卸売業者がどこでいくらで買って、どれくらい利益を乗せてるのか…消費者も政府もハッキリ把握できてない状態。

だから「米価が高くなったのは本当に仕方ないことなのか?」「誰かが儲けすぎてるんじゃ?」って疑問の声が出てるんですよね。

表面的には「米不足だから値上げは仕方ない」と見えるんですが、実際には、農家さんはほとんど潤っていないという声が多いです。

「昔より肥料代も人手もかかってるのに、売上は上がらない…」と悩む農家がたくさん。

それなのに、一部の“流通・卸”が異常な利益を上げてるとしたら?

それがまさに、今回の“営業利益500%”発言につながってきます。

とはいえ、生産者側からすれば「ようやく適正価格に戻ってきた」という声も。

つまり、お米の値段が“安すぎた時代”が長かったとも言えるんです。

ただ、その“値上げ分”がちゃんと農家に還元されてるかが問題。

そこを明らかにせずに、中間業者だけが儲かってるとしたら、そりゃあ不満も爆発しますよね。

まとめ|今後の焦点は“情報の透明化”

正直、「営業利益500%」なんて数字を聞かされたら、「それ、どこの会社なの?」「農家にはちゃんとお金いってるの?」って思うのが普通だと思います。

もちろん、企業努力や戦略で利益を出すのは悪いことじゃない。

でも、誰がどこでどれだけ儲けていて、誰が割を食ってるのかが見えない状態だと、みんなが疑心暗鬼になるし、不信感が募っていく。

特にお米のように、私たちの生活に直結する“食”の問題に関しては、もっとオープンにしていくべきなんじゃないかなと感じます。

今後の焦点はやっぱり、「利益構造の透明化」と「フェアな流通」にあると思います。

誰かだけが得する仕組みじゃなくて、農家も消費者もちゃんと納得できる“公正な仕組み”が作られてほしい。

進次郎さんの今回の発言が、その第一歩になればいいな…と、正直思っています。